Anschließend werden dicke Lederlaschen über die herausstehenden Holzenden gezogen, an welchen wiederum 30-40m lange Seile befestigt sind. Nun wird das Gespann an ein Kamel oder ein bis zwei Pferde geschirrt und Stunden ja sogar tagelang über die flachen mageren Hochlandweiden gezogen. Ab und an wird der Filz wieder ausgerollt und von der/dem Filzmeister/in auf Schwachstellen geprüft, welche so vorhanden rasch mit ein paar Woll- und Pferdehaaren ausgebessert werden. Noch einmal wässern, einpacken und wieder geht es auf den langen Trail. All dies begriffen die Mongolen aber nicht als Arbeit, sondern es ist ein gesellschaftlicher Akt des Miteinanderlebens.

Ist der eigentliche Filzprozess beendet, werden die letzten Arbeiten an den Filzteilen ausgeführt; das heißt an die späteren Wandteile werden Schnüre angenäht (es handelt sich dabei meist um gedrehte oder verzwirnte Pferdehaare), um diese dann am Scherengitterrahmen festbinden zu können. In der Regel braucht man bei 5m Durchmesser drei Wandteile, die etwas größer belassen werden, damit sie einander überlappen können. Für die Dachabdeckung werden je zwei Filzbahnen zusammengenäht und so zugeschnitten, dass sich je zwei Halbkreise ergeben. Danach wird im Mittelpunkt eine ca. 80cm bis 1m große Öffnung ausgeschnitten. Der gesamte Zuschnitt erfolgt möglichst so, dass keine unnötigen Reste entstehen. Auch werden nun vorallem an der kreishalbierenden Seite Schnüre angebracht. Es gibt natürlich verschiedene Arten des Zuschnittes, so kann das Dachsstück durchaus auch zu einem einzigen großen Kreis verarbeitet werden. Ebenso beschreibt Sjoberg Gunilla in ihrem Buch "Filzen", dass beim Zuschnitt einer Torgurten-Jurte die Wandteile am oberen Rand eingeschnitten werden um sich so besser der Form der Jurte anzupassen. Die übergebliebenen Reste werden nun wieder zusammen genäht um das Mittelloch abzudecken. Die Schnüre, die auch hier angenäht werden, sind jedoch viel länger, so dass sich mit ihrer Hilfe und durch gelegentliche Verwendung einer langen Stange die Dachluke je nach Bedarf öffnen bzw. schließen lässt. Selbst kleinste Überbleibsel, so sie doch anfallen, werden noch zu anderen Zwecken verwendet. Es ist eine der mongolischen Eigenheiten keine Überreste zu produzieren, sondern alles solange weiter bzw. wieder zuverwenden wie möglich. Die fertigen Wandteile werden nun mittels der Schnüre am Scherenrahmen befestigt ebenso der Dachfilz. Schließlich wird die Jurte samt dem Filz noch mit mehreren Seilen wie ein Päckchen umspannt, damit die Filzbahnen bei Wind nicht weggeblasen werden können. Zuguterletzt wird die gesamte Jurte oder auch nur das Dach (vorallem in neuerer Zeit) in Segeltuchplanen gehüllt. Diese sollen den Filz gegen Sonne, Wind, Staub und Regen schützen. Bei besonders starkem Wind werden die Jurten zuweilen auch mit Seilen und kleinen Pfosten mit der Erde verspannt. Dies ist aber eher selten nötig, da die runde, kuppelartige Form dem Wind eine nur sehr geringe direkte Angriffsfläche bietet.

Die Filzhaut einer Jurte hält, je nach Wetterverhältnissen, ungeschützt ein bis drei Jahre. Die Haut wird selten komplett erneuert, sondern nur die weniger guten Teile ausgewechselt oder geflickt. So werden auch die der Wetterseite abgewandten Teile zuerst auf die Wetterseite gewechselt und die schon angegriffenen repariert bzw. erneuert. Ebenso geschieht dies mit den Teilen des Scherenrahmens, so dass die Jurte über Jahre gesehen eine komplette Erneuerung erfährt.

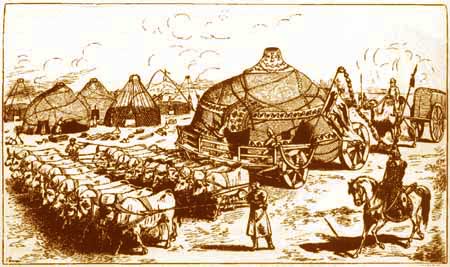

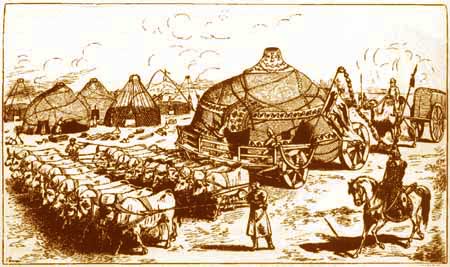

Wo bei noch erwähnt werden soll, dass die heute übliche Jurtenform sich über Jahrhunderte entwickelt hat und vermutlich in sehr frühen Zeiten eher einem kleinen mit Fellen bespannten Zelt glich. Historische Überlieferungen berichten darüber hinaus auch von Jurten, die auf einem fahrbarem karrenähnlichem Untersatz transportiert wurden ohne sie auf- bzw. abbauen zu müssen.

Wo bei noch erwähnt werden soll, dass die heute übliche Jurtenform sich über Jahrhunderte entwickelt hat und vermutlich in sehr frühen Zeiten eher einem kleinen mit Fellen bespannten Zelt glich. Historische Überlieferungen berichten darüber hinaus auch von Jurten, die auf einem fahrbarem karrenähnlichem Untersatz transportiert wurden ohne sie auf- bzw. abbauen zu müssen.

Noch heute werden die alten Traditionen im Gebrauch der Jurte beibehalten. Religiös bedingte Regeln, wie z.B. das Ausrichten der Tür nach Süden, die "Heiligkeit" der Schwelle wie auch die Raumaufteilung ansich, haben sich über Jahrtausende bewährt. So entspricht die südliche Himmelsrichtung der wetterabgewandten Seite. Zugleich bildet das Innere der Jurte zusammen mit dem Sonneneinfall durch die Tür eine zuverlässige Sonnenuhr.

Der stets gleiche Aufbau ermöglicht den Normadenvölkern die Orientierung im Raum - in der endlosen Weite der Steppe.

|

Wo bei noch erwähnt werden soll, dass die heute übliche Jurtenform sich über Jahrhunderte entwickelt hat und vermutlich in sehr frühen Zeiten eher einem kleinen mit Fellen bespannten Zelt glich. Historische Überlieferungen berichten darüber hinaus auch von Jurten, die auf einem fahrbarem karrenähnlichem Untersatz transportiert wurden ohne sie auf- bzw. abbauen zu müssen.

Wo bei noch erwähnt werden soll, dass die heute übliche Jurtenform sich über Jahrhunderte entwickelt hat und vermutlich in sehr frühen Zeiten eher einem kleinen mit Fellen bespannten Zelt glich. Historische Überlieferungen berichten darüber hinaus auch von Jurten, die auf einem fahrbarem karrenähnlichem Untersatz transportiert wurden ohne sie auf- bzw. abbauen zu müssen.